“革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫。要講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事,加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色。

匠心獨運

打造沉浸式紀念館設計新模式

在時代浪潮的推動下,社會對文化精神的紀念與傳承愈發重視,各類紀念館如璀璨星辰般涌現,成為承載歷史文化與現代文化的關鍵場所。那么,究竟怎樣設計紀念館,才能讓其魅力四射、引人入勝呢?以下便為你深入剖析。

宏大格局

開啟希望之門

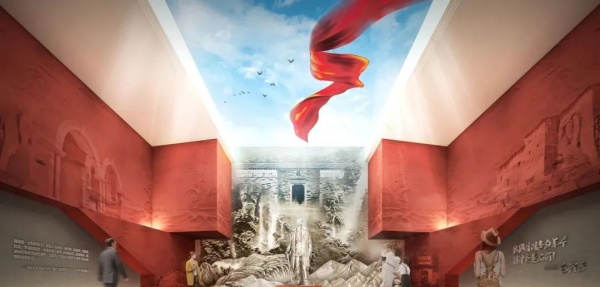

紀念館的序廳,無疑是整個場館的靈魂所在。這里有著宏大的背景設計,聚焦主要人物與事件,是參觀者踏入紀念館的第一站,亦是設計師需傾注心血的亮點區域。每個人物、每起事件,都鐫刻在特定的歷史時空里,是值得銘記與弘揚的瑰寶。如何讓參觀者甫一進入展廳,便能迅速將這種意境轉化為內心深處的情感共鳴?這就迫切需要具有強烈沖擊力的背景設計,以震撼的視覺效果,叩開參觀者心靈的大門,引領他們走進歷史的長河。

身臨其境

沉浸歷史風云

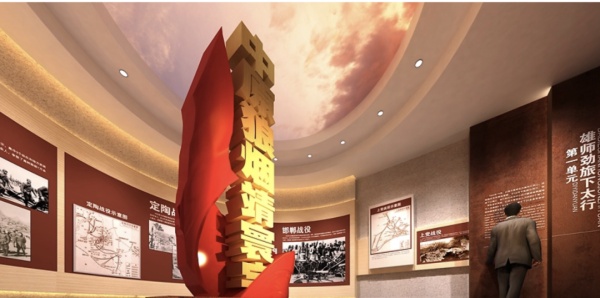

如今,眾多戰役性質的紀念館都精心打造了大型場景,這些場景對于參觀者感受重要戰役與事件有著不可或缺的輔助作用。藝術源于生活,場景塑造的關鍵在于微觀細節的刻畫。設計師們需精益求精,將每一個細節都雕琢得盡善盡美,讓場景更加鮮活生動,使參觀者仿佛穿越時空,置身于歷史現場。

參觀者不僅能在此合影留念,還能借助高科技手段,如虛擬現實、增強現實等,直接體驗歷史場景,獲得身臨其境之感,極大地增強了體驗感與互動性。人物作為紀念館的核心,承載著歷史的記憶與精神的力量。因此,在人物塑造過程中,務必深入挖掘其背后的核心內涵,讓參觀者透過人物,洞悉歷史的真諦,感受精神的傳承。

旋律起伏

奏響歷史樂章

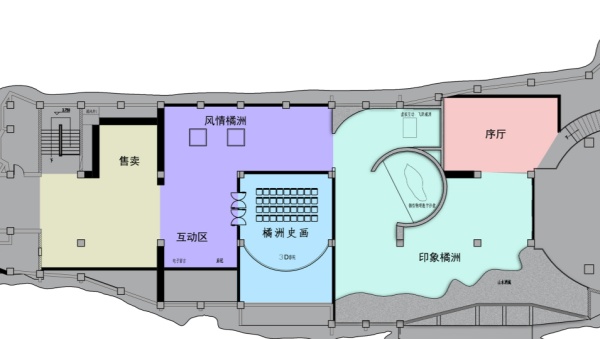

紀念館的動線設置猶如一首精心譜寫的樂章,需要深入分析空間、內容與觀眾心理,巧妙設置序曲、高潮與結尾,營造出節奏的起伏變化,引導觀眾更好地融入歷史情境。隨著科技的飛速發展,現代展覽巧妙融合光影藝術與先進科技,使展覽更具觀賞性與感染力,讓參觀者產生強烈的共鳴,在欣賞中受到教育與啟迪。

在現有空間的基礎上,大膽而科學地修改與調整動線,配合單向線的順時針流線設計,能夠為展示部分拓展出更為廣闊的空間,讓參觀者在有序的流動中,領略歷史的波瀾壯闊。

選景精妙

凸顯核心魅力

內容的亮點與重點,應秉持“少而精”的原則。設計師需運用恰當的手段與技巧,強化重點內容,以點到面,烘托出濃厚的歷史氛圍,增強參觀者的體驗感,從而精準點出核心主題。紀念,離不開人與事。在一個事件或一個人、一群人的歷史進程中,蘊含著無數精彩故事。設計師需依據展品背后的內核,精心提煉出關鍵事件,將展品巧妙串聯,形成一個有機整體。如此,內容的重點與形式的亮點相互輝映,極大地增強了陳列的表現力與感染力。

光影交融

營造夢幻氛圍

紀念館的色彩風格需緊密圍繞其主題來確定。展廳色調的選擇與運用,要充分考慮內容、空間與環境等因素。色彩的對比,猶如畫龍點睛之筆,能夠引導參觀者感受色彩變化帶來的視覺沖擊,進而深入理解展覽內涵。

對于場景中的燈光氛圍營造,需在充分考慮參觀線路順序、燈光設備位置與投射方位的基礎上,通過冷暖色調的巧妙選擇,精準提升場景氣氛。展廳運用不同色彩的光影,能夠準確表達核心主題氛圍。同時,聚焦在雕塑人物、特色物品上的光束,如同一束束聚光燈,吸引著觀眾的眼球,形成強烈的視覺沖擊,突出了人物與展品的獨特魅力。

文物精選

講述歷史故事

展示反映重大事件與人物的展品,結合突出某一主題的展品,能夠有效增強文物信息。歷史紀念館中展品眾多,既有珍貴的文物,也有精心制作的復制品。如何讓參觀者記住一個或幾個核心展品,是設計師必須深入思考的問題。建立核心展品體系尤為重要,因為紀念館的陳列旨在“用文物說話”。通過梳理文物在展覽中的地位與連貫關系,能夠揭示文物特定的歷史內涵與精神內涵,讓文物成為歷史的生動講述者。

數字賦能

開啟智慧體驗

在當今時代,紀念館愈發注重參觀者的體驗感。它不再僅僅是歷史的重現,更重要的是借助專用設備與數字系統,為參觀者帶來更為直觀的感受,引發強烈的共鳴,讓他們在歷史的長河中獲得深刻的啟迪。數字化綜合應用為紀念館注入了新的活力,使參觀者能夠以全新的視角和方式,與歷史對話,感受文化的魅力。

綜上所述,紀念館的設計是一門綜合性的藝術,需要設計師在格局背景、場景氛圍、動線設置、選景設計、光影效果、文物組合以及數字化應用等多個方面精心雕琢。唯有如此,才能打造出令人難忘、引人入勝的紀念館,讓歷史文化與現代文化在紀念館中綻放出更加絢爛的光彩。

國內設計的展陳設計借鑒參考比較普遍,很多設計造型用了一次又一次,樂此不疲。今天小編找了找近年來展廳設計里被借鑒的比較多的十大造型。僅供初學者參考娛樂。不足之處請多指教哈哈!歡迎補充。

在國家政策的積極引導下,文化產業發展呈火爆態勢,科技和傳統文化融合科普成為科技館關注的重要方向,相關展教資源建設逐漸得到重視。基于行業調研,本文分析國內科技館科技與傳統文化融合展覽教育的發展現狀和問題難點,以中國科技館“非遺+科技”主題教育活動為案例,研究科技與傳統文化融合展覽教育的思路、方法與模式,并對相關工作提出思考和建議。

如何讓黨建教育深入人心,讓紅色文化煥發新的生命力?答案或許就藏在“沉浸式體驗”之中。今天,讓我們一起走進那些精心設計的黨建展廳,探索它們是如何通過沉浸式體驗,打造出一系列感人至深的紅色教育空間的。

“世界航海五百年:15-19世紀航海文物特展”以中國收藏文物展示世界航海進程,以中國視角解讀世界航海故事。 展覽用涉及五大洲二十余國的300 余件/套館藏世界航海文物,從科技、歷史、戰爭、貿易和藝術等方面全方位、多角度展示通過航海所連接的世界,講述航海、貿易和戰爭相互交織的五百年航海歷史。

長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮斗精神和眾志成城、堅韌不屈的愛國情懷。保護好、傳承好這一歷史文化遺產,是我們共同的責任。久久為功,像守護家園一樣守護好長城,弘揚長城文化,講好長城故事,帶動更多人了解長城、保護長城,把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳下去,為建設社會主義文化強國、推進中國式現代化貢獻力量。

青年毛澤東紀念館—毛澤東在長沙求學期間,他完成人生的兩個轉變:一是由學生到教師再到職業革命家;二是由激進的民主主義者到初步具有共產主義覺悟的知識份子再到偉大的馬克思主義者。橘洲沿革展一以印象人畫,以精神人詩,從橘洲的形成、發展到消沉再到現在的繁華,成為湖南建設兩型社會的新亮點!

陽城煤電思政教育展廳,既是傳承行業精神的 “精神堡壘”,也是傳播紅色文化的 “紅色陣地”。其設計巧妙融合煤電行業的鮮明特質與思政教育的深刻內涵,通過沉浸式體驗場景的營造與創新展示手法的運用,讓每一位參觀者在回溯煤電產業從起步到騰飛的發展歷程中,于光影流轉間觸摸行業脈搏,于互動體驗中感悟初心使命,在潛移默化中領會思政教育的時代價值與深遠意義。

展廳展館場館的演變同展覽業和展覽活動的發展有著密切的關聯,同時還在很大程度上受當時、當地的建筑設計思想、建筑營造能力的影響。展廳展館展覽場館在一個地區所處的發展階段和整體水平,往往由所在地區政治、經濟、社會文化等整體環境決定。那些將展覽業作為經濟支柱的重要經貿手段加以發展的地區,其展覽場館的規模大小、分布情況以及建造實施水準,大都遠高于那些不予重視的區域。

在葡萄牙的阿爾科巴帕拉小鎮,一座獨特的建筑悄然矗立于Alcobaa修道院的靜謐之旁,它不僅是時間的見證者,更是科技與藝術完美融合的結晶——Máquinas Falantes(會說話的機器博物館),一個自2017年起精心籌備,終于在2024年4月25日盛大開幕的聲音與通信的殿堂。這座博物館,如同一部活生生的歷史書,靜靜地向每一位訪客訴說著聲音從誕生到演變的傳奇故事。